Coefficient de dilatation thermique de l'aluminium par rapport à l'acier, le cuivre et le laiton

Compréhension du coefficient de dilatation thermique dans la conception en aluminium

Ce que représente réellement le coefficient de dilatation thermique

Avez-vous déjà vous demandé pourquoi les assemblages en aluminium nécessitent plus de jeu que ceux en acier ? Ou pourquoi une rail en aluminium se dilate davantage par temps chaud qu'un rail en acier de même longueur ? La réponse réside dans une propriété matérielle fondamentale : le coefficient de dilatation thermique (CTE). Dans le contexte de la conception et de la fabrication en aluminium, la compréhension de cette propriété est essentielle pour garantir une stabilité dimensionnelle, minimiser les contraintes et éviter des problèmes coûteux d'assemblage.

La coefficient d'expansion thermique décrit la manière dont les dimensions d'un matériau varient en fonction de la température. Pour la plupart des applications en ingénierie, nous nous intéressons au coefficient de dilatation linéaire —la variation proportionnelle de longueur par degré de variation de température. En termes simples, si vous chauffez une barre d'aluminium, elle s'allonge ; si vous la refroidissez, elle se contracte. Mais voici le problème : le CTE n'est pas un nombre unique et fixe. Il peut varier en fonction de l'alliage d'aluminium spécifique, de son état métallurgique (temper) et de la plage de température considérée. Cela signifie que le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium que vous trouvez sur une fiche technique est souvent une moyenne et peut ne pas refléter toutes les subtilités nécessaires à une conception précise.

Unités et vérifications dimensionnelles

Cela semble complexe ? Ce n'est pas obligatoire. Pour garder vos calculs corrects, faites attention aux unités du CTE . Les unités les plus courantes du coefficient de dilatation linéaire thermique sont:

- 1/K (par Kelvin)

- µm/m·K (micromètres par mètre par Kelvin)

- 10–6/K(souvent utilisé dans les tableaux techniques)

Vérifiez toujours que vos unités d'entrée et de sortie correspondent, en particulier lors de l'utilisation combinée de mesures métriques et impériales. Cette attention aux détails permet d'éviter les erreurs dans les calculs de tolérances cumulées et de dilatation thermique.

Dilatation linéaire vs dilatation volumique : quand utiliser l'une ou l'autre

Quand utiliser la dilatation linéaire plutôt que la dilatation volumique ? Pour la plupart des barres, poutres et profilés, c'est la dilatation linéaire qui est pertinente : on peut la voir comme la variation de longueur selon un seul axe. La dilatation volumique, quant à elle, décrit la variation de volume totale (importante pour les fluides ou les solides isotropes). Pour les matériaux isotropes (ceux qui se dilatent également dans toutes les directions), le coefficient de dilatation volumique est approximativement trois fois supérieur au coefficient linéaire. Toutefois, dans la pratique, en ingénierie de l'aluminium, c'est généralement le coefficient de dilatation linéaire qui est utilisé pour garantir l'ajustement, la forme et la fonction.

- CTE linéaire : Variation fractionnaire de longueur par degré de variation de température (principalement utilisé pour la plupart des pièces en aluminium)

- CTE moyen contre CTE instantané : Le CTE moyen est mesuré sur un intervalle de température ; le CTE instantané correspond à la pente à une température spécifique

- Dépendance par rapport à l'intervalle de température : Les valeurs de CTE peuvent varier avec la température, il est donc essentiel de préciser la plage considérée

Idée principale : La coefficient de dilatation thermique de l'aluminium est nettement plus élevé que celui de la plupart des aciers. Cette différence influence des décisions critiques de conception concernant les jeux, les fentes et les tolérances d'assemblage dans les systèmes composés de matériaux différents.

Au fil de la lecture de cet article, vous découvrirez comment :

- Calculer la dilatation thermique dans des composants en aluminium dans des conditions réelles

- Interpréter les valeurs de CTE et les normes de mesure

- Comparer coefficient de dilatation de l'aluminium avec de l'acier, du cuivre et du laiton

- Appliquez ces connaissances pour minimiser les risques dans vos propres conceptions

Prêt à approfondir le sujet ? Ensuite, nous verrons comment les valeurs de CTE varient en fonction de la température et ce que cela implique pour vos calculs et choix de matériaux.

Comment la température affecte le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium

CTE en fonction de la température pour l'aluminium

Lorsque vous concevez en utilisant l'aluminium, il est tentant d'utiliser une seule valeur pour le coefficient de dilatation thermique et de continuer. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Pas vraiment. Le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium —souvent appelé CTE—varie en fonction de la température, de la composition de l'alliage et même de la manière dont le matériau a été traité. Si vous avez déjà remarqué qu'une pièce en aluminium s'ajustait parfaitement à température ambiante, pour ensuite se coincer ou se desserrer à des températures élevées ou négatives, vous avez alors vécu cette situation de manière concrète. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre la dépendance du CTE par rapport à la température pour une ingénierie précise et des performances fiables.

Examinons comment le CTE varie en fonction des températures et des alliages. Le tableau suivant résume des données fiables concernant les grades d'aluminium courants et des plages de température, tirées de manuels révisés par des pairs et de recherches gouvernementales :

| Alliage ou Série | Plage de température (°C) | CTE moyen (10 –6⁄K) | Notes sur le CTE instantané | Source |

|---|---|---|---|---|

| Aluminium 99,99 % (Haute pureté) | 20–100 | 23.9 | Augmente progressivement avec la température | NIST |

| 1100 (Pureté commerciale) | 20–100 | 23.6 | Stable sur cette plage | Agilent/ASM |

| 6061 (alliage corroyé) | 20–100 | 23.4 | Légère augmentation au-dessus de 100°C | ASM/Agilent |

| Alliages moulés (par exemple, 4032, A132) | 20–100 | 19.0–20.7 | Inférieur en raison d'une teneur élevée en Si/Cu | Agilent/ASM |

| Al-Cu-Mg (par exemple, 2024) | 20–100 | 22.8 | Le CTE diminue avec l'augmentation de Cu/Mg | Agilent/ASM |

Source et niveau de confiance : Données ci-dessus extraites de NIST et Manuel de l'utilisateur Agilent/ASM . La variabilité typique pour les alliages corroyés est de ±0,5 × 10 –6/K entre 20 et 100 °C. Le CTE instantané peut augmenter de 5 à 10 % sur une plage de 300 °C pour certaines alliages.

- Éléments alliés : L'ajout de cuivre, de silicium ou de magnésium peut réduire le cte aluminium par rapport à l'aluminium pur. Par exemple, les alliages moulés à haut contenu en silicium présentent une dilatation nettement plus faible.

- État de précipitation : Le traitement de solution et le vieillissement peuvent modifier le CTE vers le haut ou vers le bas en modifiant la microstructure.

- Contraintes résiduelles : Le travail à froid ou un refroidissement inégal peut provoquer des variations locales dans la dilatation thermique de l'aluminium .

- Méthode de mesure : Des configurations d'essai différentes (dilatométrie, interférométrie) et des vitesses de montée en température peuvent donner des résultats légèrement différents ; vérifiez donc toujours la source des données.

CTE moyen contre CTE instantané

Imaginez maintenant que vous travaillez sur un assemblage de précision où quelques microns font la différence. Devriez-vous utiliser le CTE moyen provenant d'un manuel, ou quelque chose de plus précis ? Voici ce que vous devez savoir :

- CTE moyen est calculé sur un intervalle de température (par exemple, 20–100 °C). Il convient bien pour des estimations générales ou lorsque les variations de température sont modérées.

- CTE instantané est la pente à une température spécifique et il est critique pour un travail exigeant des tolérances serrées ou lorsque la température varie rapidement. Pour l'aluminium, le CTE instantané peut être supérieur de plusieurs pourcents à des températures élevées par rapport à la valeur moyenne.

Par exemple, les données du NIST montrent que l'aluminium pur recuit a un CTE moyen de 23,4 × 10 –6/K de 20 à 100 °C, mais cela augmente à environ 25,5 × 10 –6/K de 20 à 300 °C. C’est une différence considérable si vous concevez pour des cycles thermiques ou des environnements extrêmes ( NIST ).

Donc, ne tombez pas dans le piège de citer un seul et unique « coefficient de dilatation thermique de l'aluminium » valable pour toutes les situations. Spécifiez toujours la plage de température et, pour un travail de haute précision, demandez ou calculez le CTE instantané.

À retenir : La coefficient de dilatation thermique de l'aluminium n'est pas une valeur universelle. Il varie selon l'alliage, le traitement thermique et la température. Pour une ingénierie rigoureuse, vérifiez toujours l'intervalle de température pertinent ainsi que la source des données.

Ensuite, nous verrons comment appliquer cette compréhension à des calculs réels—pour que vous puissiez prédire en toute confiance la dilatation thermique de l'aluminium dans vos conceptions et éviter des erreurs coûteuses.

Mesurer correctement le CTE

Normes et méthodes auxquelles vous pouvez faire confiance

Vous êtes-vous déjà demandé comment les ingénieurs obtenaient des chiffres aussi précis pour l coefficient de dilatation thermique de l'aluminium ou de l'acier ? Tout commence par des méthodes normalisées en laboratoire qui garantissent précision et reproductibilité. Si vous avez déjà rencontré des termes comme coefficient de dilatation thermique ou coefficient de dilatation dans des rapports techniques, vous examinez en réalité le résultat de mesures soigneusement contrôlées — souvent effectuées à l'aide d'un appareil appelé dilatomètre .

Les normes les plus largement reconnues pour mesurer le coefficient de dilatation linéaire des solides comprennent :

- ASTM E228 : Dilatation thermique linéaire par dilatométrie à tige de poussée ( référence )

- ASTM E831 : Analyse thermomécanique (TMA) pour les polymères et les composites

- ISO 11359 série : Normes internationales pour l'expansion thermique linéaire et volumétrique

Comment mesure-t-on le coefficient de dilatation thermique ?

Examinons les étapes typiques, afin que vous sachiez ce à quoi prêter attention dans un rapport de laboratoire fiable :

- Préparation de l'éprouvette : Les échantillons sont découpés selon des dimensions normalisées, généralement des cylindres ou des barres. Selon l'ASTM E228, les diamètres peuvent atteindre 12,7 mm et les longueurs 50,8 mm.

- Étalonnage avec des matériaux de référence : Avant l'essai, l'appareil est étalonné à l'aide d'un matériau possédant une dilatation thermique bien connue coefficient de dilatation thermique (comme la silice vitreuse).

- Variation de température : L'échantillon est chauffé ou refroidi à un débit contrôlé. La tige de mesure ou le capteur optique enregistre les variations de longueur (pour la dilatation linéaire) ou de volume.

- Rapport des données : Les résultats comprennent la mesure effectuée coefficient de dilatation thermique , l'intervalle de température, l'incertitude estimée et la répétabilité.

| Standard | Type de méthode | Plage de température typique | Résultats rapportés | Notes sur l'incertitude |

|---|---|---|---|---|

| ASTM E228 | Dilatométrie par tige poussoir | -180°C à 900°C (jusqu'à 2500°C avec des tiges spéciales) | CTE linéaire, intervalle de température | ±0,5–1 × 10 –6/K (dépend du matériau et de la méthode) |

| ASTM E831 | Analyse thermomécanique | –120°C à 900°C | CTE linéaire/volumique, courbes TMA | ±1–2 × 10 –6/K typique |

| ISO 11359-2 | Dilatométrie (général) | –150°C à 1000°C | CTE linéaire/volumétrique, estimation de l'incertitude | Spécifique au laboratoire ; indiqué dans le certificat d'essai |

Source et niveau de confiance : Les détails et plages standards sont résumés à partir de ASTM E228 et des documents ISO/ASTM référencés. Demandez toujours le rapport d'essai officiel pour obtenir l'incertitude complète et les détails de la méthode.

Conseil : Vérifiez toujours si la valeur rapportée coefficient de dilatation thermique est une moyenne sur une plage de température ou une valeur différentielle (instantanée) à une température spécifique. Ne jamais citer une valeur ponctuelle sans indiquer la plage de température associée et la méthode d'essai.

En résumé, un rapport de laboratoire fiable pour les coefficient de dilatation thermique ou coefficients de dilatation thermique devrait préciser :

- Géométrie de l'échantillon et méthode de préparation

- Étalon de calibration et type d'instrument

- Plage de température exacte testée

- Incertitude de mesure et répétabilité

- Si le résultat est une CTE moyenne ou instantanée

En comprenant ces bases, vous serez en mesure d'interpréter les données de CTE avec assurance et d'identifier les pièges potentiels avant qu'ils n'affectent votre conception. Ensuite, nous allons utiliser ces principes de mesure pour parcourir des exemples concrets de calculs pour des pièces en aluminium — afin que vous puissiez appliquer les valeurs de CTE en toute confiance dans vos propres projets d'ingénierie.

Calculs étape par étape

Dilatation thermique libre des pièces en aluminium

Vous êtes-vous déjà demandé de combien de centimètres un rail en aluminium s'allonge par une journée chaude ? La réponse réside dans le formule de dilatation thermique pour la dilatation linéaire, qui prédit comment la longueur d'un matériau varie en fonction de la température :

δL = α · L 0· ΔT

- δL = Variation de longueur (en mètres ou en pouces)

- α = Coefficient de dilatation linéaire (typique dilatation linéaire de l'aluminium les valeurs se situent généralement entre 22 et 24 × 10 –6/K, mais vérifiez toujours votre alliage et la plage de température)

- L 0= Longueur d'origine de la pièce (en mètres ou en pouces)

- δT = Variation de température (en Kelvin ou Celsius ; 1 K = 1°C d'écart)

Analysons cela à l'aide d'un flux de travail pratique que vous pouvez appliquer, ou même intégrer dans un calculateur de dilatation thermique :

- Déterminez vos variables : Récupérez la longueur d'origine ( L 0), la variation de température attendue ( δT ), et le coefficient correct de dilatation thermique de l'aluminium pour votre alliage et plage de température spécifique.

- Vérifiez les unités : Assurez-vous que toutes les mesures sont exprimées en unités compatibles — mètres ou pouces pour la longueur, Kelvin ou Celsius pour la température, et CTE en 1/K ou µm/m·K. (Voir conseils de conversion ci-dessous.)

- Appliquez la formule : Multipliez α par L 0et ΔT pour obtenir ΔL, la variation totale de longueur.

- Interprétez le résultat : L'expansion est-elle significative par rapport aux tolérances de votre pièce ou aux jeux des assemblages ? Si oui, prévoyez des ajustements de conception.

Par exemple, si vous avez une barre en aluminium de 2 mètres (L 0= 2 m), une élévation de température de 50 °C (ΔT = 50 K), et α = 23 × 10 –6/K, alors :

δL = 23 × 10 –6/K × 2 m × 50 K = 0,0023 m = 2,3 mm

Cette dilatation linéaire peut influencer l'ajustement, l'effort préappliqué et le fonctionnement – particulièrement dans les assemblages avec des tolérances étroites ( Lumen Learning ).

Dilatation contrainte et contrainte thermique

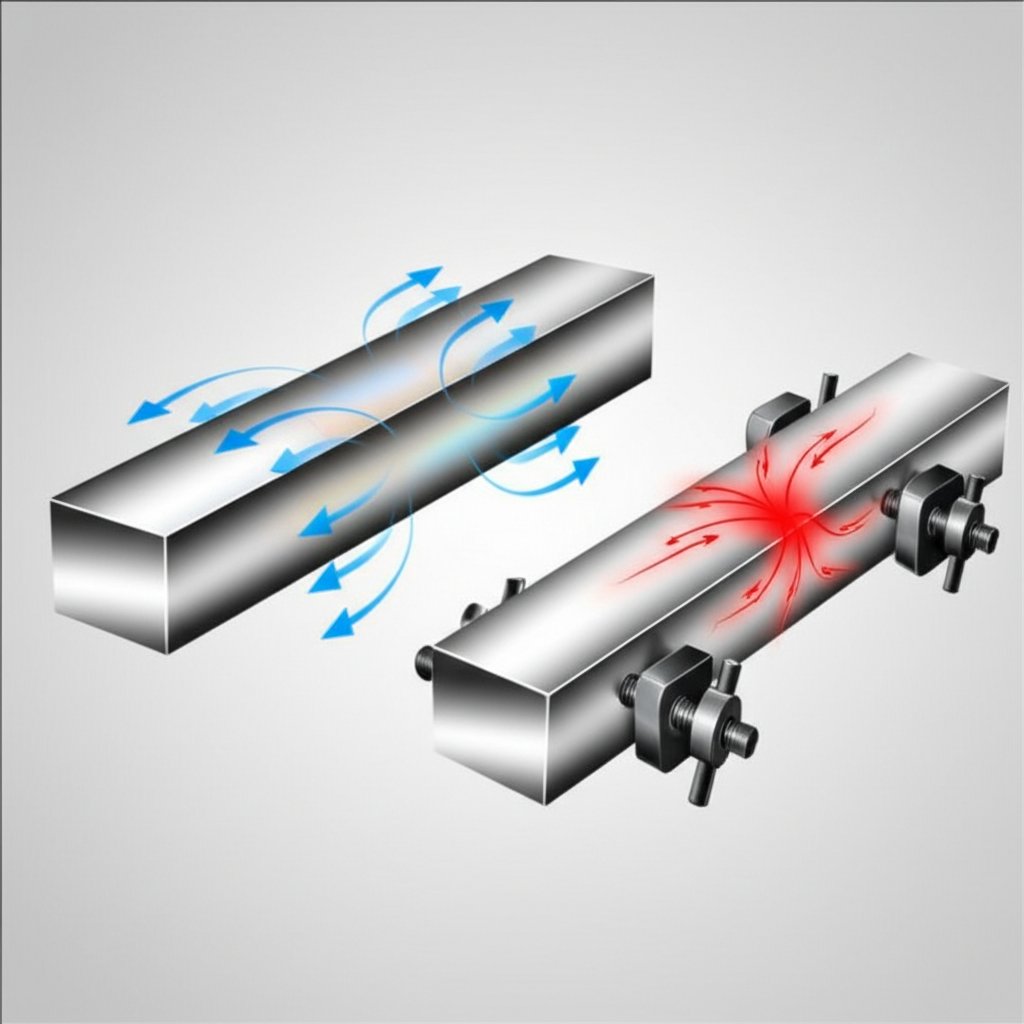

Mais que se passe-t-il si votre pièce en aluminium ne peut pas se déplacer librement – par exemple, elle est boulonnée entre deux plaques en acier rigides ? Dans ce cas, la dilatation thermique est retenue et des contraintes mécaniques apparaissent. La formule classique de dilatation thermique pour la contrainte thermique est :

σ = E · α · ΔT

- σ = Contrainte thermique (Pa ou psi)

- E = Module d'Young (rigidité) de l'aluminium (Pa ou psi)

- α = Coefficient de dilatation thermique (comme ci-dessus)

- δT = Variation de température (K ou °C)

Voici une procédure de calcul rapide pour la dilatation contrainte :

- Récupérer les propriétés des matériaux : Trouver E et α pour votre alliage et la plage de température.

- Calculer la déformation thermique : Utilisez les mêmes valeurs de α et ΔT que précédemment, mais concentrez-vous maintenant sur la contrainte résultante.

- Appliquez la formule : Multipliez E par α et ΔT pour obtenir σ.

- Comparer à la contrainte admissible : Vérifier si σ dépasse la limite d'élasticité ou les contraintes admissibles pour votre application.

Par exemple, avec E = 70 GPa (typique pour l'aluminium), α = 23 × 10 –6/K, et ΔT = 50 K :

σ = 70 × 10 9Pa × 23 × 10 –6/K × 50 K = 80,5 MPa

Cette contrainte peut être significative, en particulier si l'assemblage est déjà précontraint ou si la pièce est mince ( Boîte à Outils Technique ).

Prudence : Les assemblages réels sont rarement parfaitement libres ou parfaitement contraints. Les contraintes partielles, le frottement et les gradients de température nécessitent une analyse plus avancée. Utilisez toujours des valeurs fiables du coefficient de dilatation thermique et, pour les conceptions critiques, consultez un professionnel ou un outil de calcul validé de dilatation thermique.

Conseils pour les conversions et la cohérence des unités

- 1 mm = 0,03937 pouces ; 1 pouce = 25,4 mm

- 1 K = 1 °C d'écart ; veuillez toujours adapter vos unités de CTE (coefficient de dilatation thermique) à vos unités de longueur et de température

- Pour un CTE exprimé en µm/(m·K), multipliez par L 0(en mètres) et ΔT (en K) pour obtenir ΔL en micromètres (µm)

L'utilisation d'unités cohérentes vous aide à éviter des erreurs coûteuses, notamment lorsque vous travaillez avec des plans en unités métriques et impériales.

Ensuite, vous découvrirez comment appliquer ces calculs à des assemblages réels, notamment lorsque l'aluminium est associé à de l'acier, du cuivre ou du laiton, afin de concevoir pour compenser les mouvements thermiques, éviter l'accumulation de contraintes et garantir des performances fiables.

Conception pour désaccord de CTE dans des assemblages en aluminium du monde réel

Conception des joints et interfaces avec désaccord de CTE

Avez-vous déjà remarqué un espace qui se crée entre une plaque en aluminium et un support en acier après quelques jours chauds ? Ou constaté qu'un assemblage parfaitement ajusté se coince ou se déforme après avoir alterné entre des environnements froids et chauds ? Ce sont là des symptômes classiques d'un désaccord de dilatation et contraction décalages, causés par les différences de coefficient d'expansion thermique valeurs pour chaque matériau. Lors de la conception d'assemblages en matériaux mixtes - en particulier lorsque l'aluminium rencontre l'acier, le cuivre ou le laiton - il est essentiel de comprendre et de prévoir ces différences pour assurer la durabilité et le fonctionnement.

Voici une liste de bonnes pratiques pour vous aider à gérer le désalignement des CTE dans vos conceptions :

- Fentes allongées : Utilisez des trous oblongs ou des découpes allongées sur l'un des composants pour permettre le mouvement thermique sans blocage ni surcharge des fixations.

- Fixations flottantes : Choisissez des fixations qui permettent un certain mouvement latéral, afin que l'assemblage puisse se dilater ou se contracter librement avec les variations de température.

- Interfaces flexibles : Intégrez des joints, des adhésifs flexibles ou des patins en élastomère pour absorber les mouvements différentiels et réduire les concentrations de contraintes.

- Joints contrôlés : Concevez des jeux intentionnels au niveau des interfaces, en particulier là où le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium est nettement plus élevé que celui du matériau associé.

- Matériaux compatibles : Lorsque c'est possible, choisissez des matériaux ayant des CTE similaires ou utilisez des couches de transition pour minimiser les risques de désaccord.

| Matériau | Plage typique de CTE (10 –6⁄K) | Risque qualitatif de désaccord (par rapport à l'aluminium) | Tactique de conception |

|---|---|---|---|

| L'aluminium | 22–24 | — | Référence pour comparaison |

| Acier (carbone, alliage) | 11–15 | Élevée (la dilatation thermique de l'acier est nettement plus faible) | Fentes, fixations flottantes, assemblages souples |

| L'acier inoxydable | 10–17 | Moyenne-Élevée (la dilatation thermique de l'acier inoxydable varie selon le grade) | Augmenter les jeux, utiliser des adhésifs flexibles |

| Cuivre | 16–18 | Moyenne (proche de celle de l'aluminium, mais tout de même notable) | Jeu modéré, interface flexible |

| Laiton | 18–19 | Moyen (le laiton est plus proche de l'aluminium) | Un ajustement standard peut suffire ; vérifier les tolérances |

Source et niveau de confiance : Plages de CTE typiques compilées à partir de Master Bond et Boîte à Outils Technique . Toujours confirmer les valeurs spécifiques à l'alliage pour les applications critiques.

Imaginez un panneau en aluminium boulonné à un cadre en acier. À mesure que les températures augmentent, l'aluminium veut s'élargir presque deux fois plus que l'acier. Sans une solution de conception - comme un trou allongé ou un fixateur flottant - ce mouvement différentiel peut entraîner une flexion, une déformation ou même une défaillance des articulations. C'est pourquoi il est si important de rendre compte de la coefficient de dilatation linéaire de l'aluminium dans chaque assemblage de matériaux mixtes.

Budget du mouvement thermique sur les dessins

Alors, comment traduire toute cette théorie en conceptions pratiques et constructibles? Il commence par une documentation claire et une approche proactive de la tolérance:

- Allouer des tolérances pour les mouvements thermiques : Calculer l'expansion ou la contraction attendue pour chaque composant sur la plage de température de fonctionnement (ΔT). Utiliser le coefficient d'expansion de l'aluminium et la valeur correspondante pour chaque matériau d'assemblage.

- Choisir judicieusement entre CTE moyenne et instantanée : Pour des variations de température importantes, la CTE moyenne est généralement adaptée. Pour des ajustements précis ou des cycles rapides, utiliser la CTE instantanée à la température pertinente.

- Documenter les hypothèses : Toujours noter la plage de température supposée et la source des données CTE directement sur le plan ou dans une note de conception. Cela évite toute ambiguïté et facilite le dépannage ou la modification future.

- Valider par des tests : Pour les assemblages critiques ou liés à la sécurité, réaliser un prototype et le tester sous des cycles thermiques réels afin de confirmer que les mouvements et les contraintes restent dans des limites sûres.

Idée principale : Le fait de surcontraindre un assemblage avec des CTE incompatibles peut générer des contraintes cachées et entraîner des défaillances précoces. Une conception proactive — utilisant des encoches, des joints flexibles et une documentation claire — vous permet de tirer parti des avantages des matériaux mixtes sans en subir les risques.

Avec ces outils pratiques, vous pouvez concevoir en toute confiance pour mouvement thermique et garantir des assemblages robustes et durables. Ensuite, nous verrons comment le CTE de l'aluminium se compare à celui des autres métaux utilisés en ingénierie — ce qui vous aidera à faire des choix éclairés pour votre prochain projet.

Comparaison du coefficient de dilatation thermique

Comment l'aluminium se compare aux métaux courants en ingénierie

Lorsque vous choisissez les matériaux pour un assemblage, êtes-vous déjà tombé sur des joints qui s'ouvraient ou se bloquaient après une variation de température ? La réponse réside souvent dans la manière dont chaque matériau se dilate ou se contracte sous l'effet de la chaleur — c'est là qu'intervient le coefficient d'expansion thermique (CTE), votre meilleur allié en conception. Comparons l'aluminium avec l'acier, le cuivre, le laiton et le titane, afin de voir comment leurs CTE se comparent dans des applications réelles.

| Matériau | Plage typique de CTE (10–6⁄K) |

Domaine de température d'utilisation (°C) |

Dilatation pratique par mètre par 100 K (mm) |

Remarques sur la variabilité |

|---|---|---|---|---|

| Aluminium (1100, 6061, 2024, etc.) | 22.3–24.1 | –40 à 300 | 2.2–2.4 | Dépend de l'alliage et de l'état métallurgique ; supérieur à celui de la plupart des métaux |

| Acier (carbone, alliage) | 10.8–13.0 | –40 à 500 | 1.1–1.3 | Inférieur pour les aciers au carbone ; supérieur pour certains aciers inoxydables |

| Acier inoxydable (par exemple 304, 316) | 16.0–17.3 | –40 à 500 | 1.6–1.7 | Coefficient de dilatation thermique de l'acier inoxydable augmente avec la teneur en nickel |

| Cuivre | 16.5–17.7 | –40 à 300 | 1.65–1.77 | Coefficient de dilatation thermique du cuivre est stable dans les plages de température courantes |

| Laiton (cartouche, jaune, naval) | 18.4–20.9 | –40 à 300 | 1.84–2.09 | Coefficient de dilatation thermique du laiton dépend du rapport zinc/cuivre |

| Titane (pur, Ti-6Al-4V) | 8.4–9.4 | –40 à 400 | 0.84–0.94 | Très stable, idéal pour les assemblages précis |

Source et niveau de confiance : Données compilées à partir de Manuel de l'utilisateur Agilent/ASM et Engineering Toolbox. Les plages indiquent les alliages courants et les nuances commerciales ; vérifiez toujours pour votre application spécifique.

- Expansion de la plaque de base du dissipateur thermique : La forte dilatation thermique de l'aluminium signifie qu'il se dilate plus que le cuivre ou l'acier, ce qui affecte la conception du montage et de l'interface thermique.

- Distorsions bimétalliques : L'assemblage de l'aluminium avec l'acier ou le titane peut provoquer des déformations ou des courbures en cas de variations de température dues à une incompatibilité des CTE.

- Dérive de l'alignement des rails : Les rails ou profilés en aluminium longs se dilatent davantage par degré par rapport à l'acier ou au cuivre, ce qui affecte les assemblages et les guides précis.

Sélection des matériaux pour des systèmes métalliques mixtes

Imaginez que vous concevez un châssis de précision ou un échangeur de chaleur. Doit-on toujours éviter de mélanger des matériaux ayant des CTE différentes ? Pas nécessairement. Voici comment faire des choix judicieux :

- La CTE plus élevée de l'aluminium peut être un avantage dans des joints souples ou flottants, où un relâchement des contraintes est souhaité. Par exemple, dans les boucliers thermiques automobiles ou les supports flexibles, la dilatation est absorbée sans dommage.

- Risque pour les applications de précision : Dans des applications telles que des montures optiques ou des rails de mesure, où la précision positionnelle est critique, la dilatation de l'aluminium peut entraîner une dérive inacceptable. Dans ce cas, le titane ou les aciers à faible dilatation sont préférables.

- Fatigue thermique : Des cycles répétés entre des matériaux ayant des CTE différentes (comme le cuivre et l'aluminium dans des barres omnibus) peuvent provoquer de la fatigue. Concevez donc avec souplesse ou utilisez des alliages compatibles.

- Documenter les données de CTE : Spécifiez toujours les valeurs réelles coefficient de dilatation thermique de l'acier , coefficient de dilatation thermique du cuivre , ou coefficient de dilatation thermique du laiton utilisé dans vos calculs, et indiquez la plage de température sur vos plans.

Comme vous pouvez le voir, le coefficient d'expansion thermique cela va bien au-delà d'une simple consultation de tableau – il s'agit d'un facteur fondamental assurant l'ajustage, le fonctionnement et la fiabilité de chaque assemblage constitué de métaux différents. Dans la section suivante, nous appliquerons ces concepts au domaine de la sourcing d'extrusions aluminium, en montrant comment spécifier et valider le CTE dans un contexte industriel réel.

Sourcing et spécification des profilés aluminium

Spécifier des profilés aluminium en tenant compte de leur comportement thermique

Lorsque vous achetez des profilés aluminium pour des assemblages critiques – notamment dans des applications automobiles ou structurelles – il ne suffit pas de choisir un alliage et d'envoyer vos plans à un fournisseur. Avez-vous déjà remarqué pourquoi une pièce qui s'ajuste parfaitement en atelier se grippe ou présente des jeux après finition ou installation sur le terrain ? La réponse réside souvent dans le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium et comment cela est pris en compte lors de la spécification et de la fabrication.

Afin de vous assurer que vos profilés extrudés fonctionnent comme prévu dans toutes les conditions de fonctionnement, voici une liste de contrôle pratique à l'usage des ingénieurs et acheteurs :

- Sélectionnez le bon alliage et le bon état de trempe : Différents alliages d'aluminium (comme le 6061, le 6082 ou le 7075) présentent des caractéristiques distinctes coefficient de dilatation thermique de l'aluminium et propriétés mécaniques différentes. Adaptez toujours l'alliage à la fois à la résistance et aux exigences thermiques de votre conception ( Manuel d'Extrusion de l'Aluminium ).

- Définissez la plage de température pour les tolérances : Avant d'approuver un plan, précisez la plage de température complète à laquelle la pièce sera exposée en service. Cela permet de s'assurer que les tolérances sont définies en tenant compte de la dilatation thermique de l'aluminium en pensant — pas seulement les ajustements à température ambiante.

- Indiquez la source du CTE sur les plans : Que vous utilisiez des données provenant d'un manuel, des résultats d'essais du fournisseur ou une norme spécifique, faites toujours référence au coefficient de dilatation thermique de l'aluminium (ainsi qu'à sa source, y compris l'intervalle de température) directement sur votre plan. Cela réduit toute ambiguïté et aide les équipes en aval à interpréter votre intention.

- Validez les ajustements après les opérations de finition : Les traitements de surface tels que l'anodisation ou la peinture peuvent ajouter de l'épaisseur ou modifier les dimensions. Vérifiez et enregistrez toujours l'ajustement final après toutes les étapes de finition, car les opérations post-traitement peuvent influencer la dilatation linéaire de l'aluminium localement.

Collaborer avec des fournisseurs expérimentés en extrusion

Pour les applications automobiles et hautes performances, il est essentiel de collaborer avec un fournisseur qui maîtrise à la fois la science des matériaux et le contrôle des processus. Pourquoi ? Parce que la dilatation thermique de l'aluminium n'est pas qu'un simple chiffre — c'est une variable qui interagit avec la chimie de l'alliage, le processus d'extrusion et les traitements de finition. Travailler avec un partenaire capable de documenter, tester et contrôler ces variables peut faire toute la différence entre un lancement sans problème et une refonte coûteuse.

Lors de la recherche pièces d'extrusion en aluminium avec des données CTE documentées et des capacités de processus robustes, envisagez les options de fournisseurs suivantes :

- Shaoyi Metal Parts Supplier – Un important fournisseur chinois de solutions intégrées de pièces métalliques automobiles précises, proposant des profilés en aluminium certifiés IATF 16949, une traçabilité complète, ainsi qu'une expertise dans le choix des alliages et la gestion du CTE pour les applications automobiles.

- Des usines locales ou régionales d'extrusion disposant de capacités internes de test et de finition

- Des fournisseurs mondiaux spécialisés dans les profilés destinés à l'architecture ou au transport

Pour les programmes d'extrusion automobile, le fait de s'associer à des fournisseurs expérimentés permet d'harmoniser le choix des matériaux, le contrôle des processus et la stabilité dimensionnelle sur l'ensemble de ΔT. Cela est particulièrement important lorsque le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium doit être strictement géré pour garantir la fiabilité des pièces en service.

Points clés à retenir : Indiquez toujours vos hypothèses concernant le CTE (coefficient de dilatation thermique) et les plages de température sur les plans. Après les opérations de finition (telles que l'anodisation), vérifiez les éventuelles variations dimensionnelles et mettez à jour les contrôles d'assemblage. Prévoyez activement les jeux d'assemblage nécessaires pour s'adapter au la dilatation thermique de l'aluminium et éviter ainsi des reprises coûteuses ou des défaillances sur le terrain.

Pourquoi la documentation et la validation du CTE sont importantes

Imaginez que vous livrez un lot de profilés extrudés pour un bac de batterie de véhicule électrique. Si le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium n'est pas clairement défini et validé, même de légères variations de température peuvent entraîner un désalignement, une accumulation de contraintes ou des fuites. En spécifiant la source du CTE, en validant les dimensions après le traitement et en prévoyant le la dilatation thermique de l'aluminium dans votre assemblage, vous garantissez des performances robustes et répétables, même dans des conditions exigeantes.

Prêt à mettre en œuvre ces bonnes pratiques ? Dans la prochaine section, nous résumerons les points clés et proposerons des actions concrètes pour intégrer la gestion du CTE à vos processus d'ingénierie et d'approvisionnement.

Résumer les enseignements et passer à l'action avec confiance

Points clés sur le CTE de l'aluminium

Êtes-vous déjà tombé(e) dans le questionnement suivant : « Qu’est-ce que le coefficient de dilatation thermique, et pourquoi est-il si important dans l’ingénierie au quotidien ? » Après avoir exploré la science, les normes et les processus pratiques présentés dans ce guide, il est clair que comprendre et gérer le coefficient de dilatation linéaire de l'aluminium est essentiel pour obtenir des assemblages fiables et performants — particulièrement lorsque les variations de température font partie de votre environnement opérationnel.

- Dépendance à la température : La coefficient de dilatation thermique de l'aluminium n’est pas une valeur fixe. Il varie selon l’alliage, l’état métallurgique et surtout la plage de température. Vérifiez toujours l’intervalle pertinent pour votre application.

- Normes de mesure : Les valeurs fiables de CTE nécessitent des méthodes rigoureuses en laboratoire et une référence à des normes telles que ASTM E228 et ISO 11359. Exigez toujours de votre fournisseur les informations sur l'incertitude et les détails des tests.

- Flux de calcul : Utilisez des formules claires pour l'expansion libre et contrainte, et sélectionnez soit des valeurs moyennes, soit des valeurs instantanées, selon les besoins en précision de votre conception. N'oubliez pas de vérifier les unités et de documenter les hypothèses.

- Compromis entre matériaux : La CTE plus élevée de l'aluminium par rapport à celle de l'acier, du cuivre ou du laiton signifie que vous devez concevoir en prévoyant contraction thermique et l'expansion — en particulier aux joints, interfaces et assemblages où différents métaux se rencontrent.

Point fort : Toute CTE mentionnée — qu'il s'agisse du coefficient de dilatation de l'aluminium ou d'un autre matériau — doit préciser la plage de température, la méthode de mesure et l'incertitude. Des conditions contraintes peuvent générer des contraintes thermiques importantes, concevez donc en tenant compte à la fois de l'expansion et de la contraction.

Étapes pratiques pour les ingénieurs et les acheteurs

Prêt à mettre ces connaissances en pratique ? Si vous travaillez sur des profilés automobiles ou des assemblages de précision où la stabilité dimensionnelle face aux variations de température est cruciale, envisagez de collaborer avec un fournisseur disposant à la fois d'une expertise technique et de solides systèmes qualité. Par exemple, Shaoyi Metal Parts Supplier propose des solutions intégrées pour pièces d'extrusion en aluminium , incluant des données sur le CTE documentées, la certification IATF 16949 et un soutien approfondi pour la sélection des alliages et la validation des procédés. Leur approche garantit que votre conception finale prend correctement en compte à la fois l'expansion thermique et contraction thermique , minimisant ainsi les risques de défaillance ou de mauvais ajustement sur le terrain.

Si vous comparez les fournisseurs, recherchez ceux qui :

- Fournissent des données sur le CTE avec des méthodes d'essai documentées et des intervalles de température

- Font référence à des normes reconnues (ASTM, ISO) dans leur documentation technique

- Soutiennent la validation post-traitement (par exemple, après anodisation ou usinage)

- Proposent un support technique pour l'analyse des tolérances et des ajustements sur l'ensemble de la plage de températures de fonctionnement

Et n’oubliez pas—sur chaque dessin ou spécification, indiquez clairement la valeur de CTE supposée, sa source ainsi que la plage de température applicable. Cette pratique simple permet de rendre vos conceptions durables et d’éviter les malentendus pendant la production ou le dépannage.

Pensée finale : Maîtriser le cte de l'aluminium ne se limite pas aux chiffres—il s’agit de prendre des décisions sûres et éclairées capables de résister aux défis du monde réel. Documentez vos hypothèses, faites-les valider par des partenaires de confiance, et vous concevrez des ensembles fonctionnant de manière fiable, quelles que soient les variations de température.

Questions fréquemment posées sur le coefficient de dilatation thermique

1. Qu’est-ce que le coefficient de dilatation thermique et pourquoi est-il important en ingénierie ?

Le coefficient de dilatation thermique (CTE) mesure dans quelle mesure un matériau change de taille en fonction des variations de température. En ingénierie, connaître le CTE permet d'éviter des problèmes tels que des jeux dans les assemblages, des déformations ou une accumulation de contraintes, notamment lors de l'utilisation combinée de matériaux comme l'aluminium et l'acier. Spécifier le bon CTE garantit des ajustements fiables et une durabilité à long terme des assemblages.

2. Comment se compare le coefficient de dilatation thermique de l'aluminium à celui de l'acier, du cuivre et du laiton ?

L'aluminium présente généralement un CTE plus élevé que l'acier, ce qui signifie qu'il se dilate et se contracte davantage avec les variations de température. Le cuivre et le laiton ont des valeurs de CTE proches de celles de l'aluminium, mais légèrement inférieures. Cette différence rend la compatibilité du CTE essentielle lors de la conception d'assemblages combinant différents métaux, afin d'éviter les déformations ou la défaillance des joints.

3. Comment mesure-t-on le coefficient de dilatation thermique pour des métaux comme l'aluminium ?

Le CTE est mesuré à l'aide de méthodes standardisées telles que ASTM E228 ou ISO 11359, qui consistent à chauffer un échantillon préparé avec précision et à enregistrer ses variations dimensionnelles. Les laboratoires fiables indiquent la plage de température, l'incertitude et si la valeur est moyenne ou instantanée, fournissant ainsi aux ingénieurs les données nécessaires à des calculs précis.

4. Pourquoi la plage de température devrait-elle être spécifiée lorsqu'on indique une valeur de CTE ?

Les valeurs de CTE peuvent varier en fonction de la température, de l'alliage et des procédés de fabrication. Indiquer la plage de température garantit que le CTE utilisé correspond aux conditions réelles, permettant ainsi des prédictions plus précises de dilatation ou de contraction et réduisant les risques de problèmes d'ajustement ou de contraintes dans l'assemblage final.

5. Comment les ingénieurs automobiles peuvent-ils gérer le CTE lors de l'approvisionnement en pièces extrudées en aluminium ?

Les ingénieurs automobiles doivent choisir le bon alliage et son état mécanique, préciser la plage de température de fonctionnement, et documenter les données de CTE (coefficient de dilatation thermique) sur les plans. Travailler en collaboration avec des fournisseurs expérimentés comme Shaoyi Metal Parts Supplier permet d'obtenir des valeurs de CTE documentées, une fabrication de qualité ainsi qu'un soutien technique pour prendre en compte les dilatations et contractions thermiques dans les composants automobiles critiques.

Petits tirages, hauts standards. Notre service de prototypage rapide rend la validation plus rapide et facile —

Petits tirages, hauts standards. Notre service de prototypage rapide rend la validation plus rapide et facile —